Geschichte der Villa Engelsches Gut

Das Gundeldingerfeld

Das heutige Gundeldingerquartier im Süden Basels hat eine bewegte Vergangenheit, die weit über die Stadtgeschichte hinausreicht. Archäologische Funde am Hechtliacker belegen, dass das Gebiet bereits in der Bronzezeit (1500–1200 v. Chr.) von Menschen genutzt wurde. Später siedelten hier Kelten, Rauraker und Helvetier, bevor die Römer das Gebiet in ihr Reich einbanden. Mit dem Rückzug der Römer im 4. Jahrhundert kamen die Alemannen. Einer von ihnen, Gundolt, ließ sich hier nieder und gab dem Ort seinen Namen. „Gundeldingen“ wird erstmals 1194 in einer päpstlichen Urkunde erwähnt, in der der Besitz des Klosters Beinwil bestätigt wurde.

Über die Jahrhunderte blieb das Gundeldingerfeld ein wertvolles Kulturland. Klöster wie Beinwil und St. Alban sowie das bischöfliche Domstift verfügten über umfangreiche Güter in der Gegend. Landwirtschaft, Weinbau und Viehzucht prägten das Bild. Zugleich war das Land Schauplatz großer Ereignisse: Am 26. August 1444 wurde hier die berühmte Schlacht bei St. Jakob an der Birs geschlagen, in der eidgenössische Truppen den übermächtigen französischen Armagnaken gegenüberstanden.

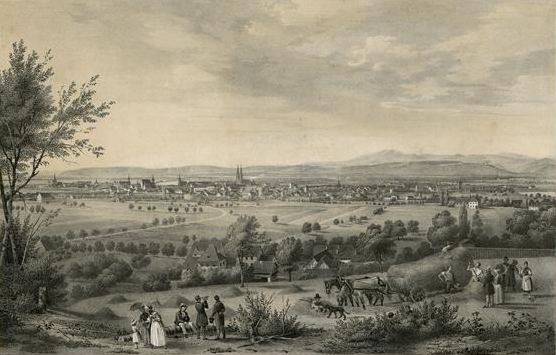

Blick auf Basel von Süden, um 1850. Staatsarchiv Basel-Stadt, BILD Wack C 77

Vorderes oder Inneres Gundeldingen

Die Geschichte des Engelschen Guts ist eng mit derjenigen des Vorderen oder auch Inneren Gundeldingen genannten Schlosses. Im 14. Jahrhundert entstanden im Gundeldinger-Feld vier Schlösser. Das ganze Gundeli war zu dieser Zeit eine ansonsten komplett unbebaute, fruchtbare Ebene, weitab der Stadt Basel.

Die vier Schlösser wurden entlang der Verbindungstrasse vom Elsass ins Ergolztal angelegt. Sie dienten dem Schutz dieser wichtigen Verbindung. Das Gebiet am Fusse des Bruderholz ist wasserreich. Davon zeugt der Name Brunnmattstrasse und der Brunnen am Ende derselben. Der Wasserreichtum wurde beim Vorderen Gundeldingen für die Anlegung eines Weihers eingesetzt.

Die ersten Besitzer des Vorderen Gundeldingen war die Famile zer Sunnen als Vertreter der Achtburger. Ab etwa 1450 wechselte der Besitz mehrfach innerhalb von Balser Patrizierfamilien die Hand. Als Besitzer sind die Familien von Laufen, Fäsch, Hosch und La Roche bekannt.

Erwerb durch Frédéric Engel-Gros

Im Jahre 1876 erwarb der elsässische Textil-Industrielle Frédéric Engel-Gros das Schlösschen. Engel-Gros entstammte einer bedeutenden Textilunternehmerfamilie aus Mülhausen im Elsass. Mit dem Kauf des Gutes knüpfte er an eine Tradition wohlhabender Familien an, die in den Vororten Basels repräsentative Landhäuser errichteten. Ab diesem Zeitpunkt gibt es zwei unterschiedliche Geschichten zur Entstehung der Villa Engelsches Gut.

Version 1: Planung und Bau durch Johann Jakob Stehlin der Jüngere

Verschiedene Quellen weisen den Basler Architekten Johann Jakob Stehlin als Planer und Erbauer der Villa Engelsches Gut in den Jahren 1865 bis 1876. Er soll den Bau im klassizistischen Stil 1876 an Frédéric Engel-Gros verkauft haben.

Version 2: Planung und Bau durch Ernest Duvillard

Andere Quellen geben als Architekten und Bauherrn Ernest Duvillard an, der Engel-Gros’ Schwiegersohn war, an. Gemäss Plänen, die im Les Archives de la Construction Moderne (ACM) in Lausanne liegen, soll die Villa daher 1889-1891 entstanden sein. Interessant ist, dass ursprünglich zwei Villen geplant waren. Ausgeführt wurde aber nur eine.

Die Villa weist einen Anbau auf (heute als Privathaus genutzt), welcher nach dem Bau als Ballsaal genutzt wurde. Möglich ist, dass der Anbau von Ernest Duvillard realisiert wurde.

Transformation vom Mittelalter bis heute

Heute erinnert die Villa Engelsches Gut an den Unternehmergeist des 19. Jahrhunderts und an die Transformation des Gundeldingerfeldes vom Acker- und Weideland zum modernen Quartier. Sie ist ein architektonisches und historisches Zeugnis, das die lange Entwicklung Basels widerspiegelt.

Gundeldingen von Westen, 1934. Staatsarchiv Basel-Stadt, BALAIR 3697